おはようございます。

中小企業診断士のシンです。

本日は昨日に引き続き「経済学・経済政策」についてです。

- 直近10年間の経済学・経済政策の科目合格率

- 令和元年度(2019年度)試験解いてみて

- 暗記ツール

- 問題演習強化

- 一度覚えて忘れたら、また覚え直す

- 本試験テクニック 解く順番

- 本日のまとめ

- 2019年度第6問の実況解説

まずは昨日の記事「 経済学・経済政策 手を動かし動きを捉える」

は下記です。

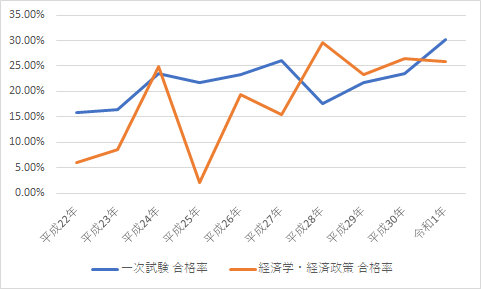

直近10年間の経済学・経済政策の科目合格率

直近10年間の一次試験全体と経済学・経済政策の科目合格率の推移です。

令和元年度 (2019年度)

一次試験全体:30.25%、経済学・経済政策:25.80%

平成30年度(2018年度)

一次試験全体:23.50%、経済学・経済政策:26.39%

平成29年度(2017年度)

一次試験全体:21.66%、経済学・経済政策:23.42%

平成28年度(2016年度)

一次試験全体:17.66%、経済学・経済政策:29.64% ※高い

平成27年度(2015年度)

一次試験全体:25.98%、経済学・経済政策:15.49% ※低い

平成26年度(2014年度)

一次試験全体:23.23%、経済学・経済政策:19.41%

平成25年度(2013年度)

一次試験全体:21.70%、経済学・経済政策:2.13% ※超低い

平成24年度(2012年度)

一次試験全体:23.49%、経済学・経済政策:24.84%

平成23年度(2011年度)

一次試験全体:16.39%、経済学・経済政策:8.59% ※超低い

平成22年度(2010年度)

一次試験全体:15.91%、経済学・経済政策:6.07% ※超低い

特徴的なのは、平成22年・23年・25年は10%未満の合格率で超難化しました。

平成25年は受験生全てに4点加算という救済措置、得点調整が行われてます。

一方、直近の4年間は25%前後と安定して易化していることがわかります。

以上から各年により難易度のばらつきがある科目となっており、経済学・経済政策の出来次第で一次試験の合否がわかれた年もあることがわかります。

ここ数年は易化傾向となっておりますので、今年はもしかすると超難化のいわゆる「爆弾科目」となるリスクも懸念されます。

令和元年度(2019年度)試験解いてみて

昨年度の試験では科目免除しており、受験しておりませんでしたので、今更ながら解いてました。

2次とは相関関係がない科目であり、理論や式をずいぶんと忘れてましたので、かなり不安はありました。

そんな中第1問からスタート。経済指標これは感でとる問題。新聞ニュースなど理解していれば解ける問題。

次に、国民経済計算。「うーん、どっちだっけこの式は。」

45度線図、総需要ー総供給曲線・IS-LM分析、流動性のわな

「勉強したが忘れているなあ・・・。」

前半はマクロ経済。基本的な論点が多い印象。理論と正確に覚えていて、アウトプット力があれば解ける問題が多い。

後半はミクロ経済。余剰分析、効用分析、限界費用曲線・平均費用曲線・平均可変費用力線、輸入関税、モラルハザードなど、後半も基本的な論点を問う問題が多く出題。

結果、25マーク中、13マーク正解の52点でした。

やはりかなり忘れてました(涙)

実際にといてみた実感として、令和元年度(2019年度)は易化。

過去2年間難易度が易し目になっていることから、今年はそろそろ難化もしくはやや難化が予想されます。

過去に未出題の分野はみんな解けないが、基本的な論点で取りこぼすと命取り。

1問2・3点なので1問あたりのタイムマネジメントをして、解ける問題から解き積上げていくイメージ。

私の得点結果2016年60点、2017年52点、2018年64点、2019年52点(4月セルフ実施)

ぎりぎり合格ラインのレベル。毎回結構緊張してペース乱してますね。

暗記ツール

初年度は自作の単語帳を活用しましたが、暗記用教材は「一発合格まとめシート」の付録のPDFを活用することをお薦めします。各科目共通ですが、イラスト付きでビジュアル面でも理解しやすいです。特に経済学ではグラフが多いのでPDFはカラーで分かりやすいです。

中小企業診断士1次試験 一発合格まとめシート 後編(経済学・経済政策、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策)〈2020年度合格目標版〉

- 作者:美帆子, 野網

- 発売日: 2020/02/01

- メディア: 単行本

問題演習強化

余裕のある方は過去問マスターで過去10年分の出題論点を固めることもお薦めいたします。TACのトレーニング問題集も過去問を中心に構成されてました。過去10年分を論点ごとの頻出分野を重点に確実に得点が取れるようなレベルまで磨きあげる必要があると思います。一方、あまり繰り返し出ていない分野については思い切って捨ててしまうことも良いと思います。

頻出論点は各年度の問題の出し方の違いを意識しながら解くことで、基礎的な論点の知識を固めていくことができます。

なお、難問と言われている、平成22・23・25年の問題も収録されますので、是非チャレンジしてみてください。

一度覚えて忘れたら、また覚え直す

忘れたら、一気に復習して思い出しましょう。

本試験テクニック 解く順番

本試験は60分科目で1日目の一番初めの科目です。私は毎年緊張しました。25問で60分、悩んでいたらアウトです。わかる問題から解いていく鉄則を守りましょう。わからなければ、飛ばす。マクロからからミクロからか解く順番はあらかじめ決めておいた方がよいです。

本日のまとめ

- 今年はそろそろ難化するリスクがある。

- 過去10年分の過去問にチャレンジし、頻出論点を固めていく。

- 忘れたら、一気に復習して思い出す。

2019年度第6問の実況解説

〇最後に2019年度第6問を実況解説します。

第6問 日本経済は、日本銀行による金融政策から影響を受けている。貨幣に関する記述 として、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。

a 中央銀行が買いオペを実施すると、マネタリー・ベースが増加する。

b マネー・ストックM1は、現金通貨、預金通貨、準通貨、譲渡性預金の合計である。

c マネー・ストックをマネタリー・ベースで除した値は「信用乗数」と呼ばれる。 d 準備預金が増えると、信用乗数は大きくなる。

〔解答群〕

ア aとc イ aとd ウ bとc エ bとd

以下、実況解説。

a 中央銀行が買いオペを実施すると、マネタリー・ベースが増加する。

→買いオペするとは、日銀が市場に出回っている債権を購入すること。債権を購入すると市場に金が出回る。よってい、マネタリー・ベースが増加する。〇

b マネー・ストックM1は、現金通貨、預金通貨、準通貨、譲渡性預金の合計である。

→マネー・ストックM1、たしかM1、M2、M3とあったような。△

c マネー・ストックをマネタリー・ベースで除した値は「信用乗数」と呼ばれる。

→公式。マネー・ストック/マネタリー・ベース=信用乗数 △

d 準備預金が増えると、信用乗数は大きくなる。

→公式。△

〔解答群〕

ア aとc イ aとd ウ bとc エ bとd

aは確実に正解なので、選択肢からcとdのどちらかが正解。c・dの公式が確実に覚えていれば、答えは「ウ」と特定できる。

→「ウ」が正解。

難易度評価はBでした。

公式覚えてないときつい問題でも、2択には絞れる構造です。

※bは、マネーストックM2 の説明。マネーストックM1は現金通貨と預金通貨のこと。

dは、信用乗数の公式

信用乗数=c現金預金比率+1/c現金預金比率+r準備率

準備預金が増えると分母が大きくなり、信用乗数は小さくなる。

※難易度評価。

あとで見返すときのためにABCでランク付けする。

A 確実に正解で見返す必要のない問題。正答率80~100%。難易度:低

B 正解だとは思うが、見返す必要のある問題。50~60%。難易度:中

C 難解な問題。正答率20~40%。難易度:高

※いいねと思った方は、ポチってください。