おはようございます。

中小企業診断士のシンです。

みなさんいつもブログを読んでくれてありがとうございます。

本日は「令和1年 事例Ⅳ 設問分析が如く! 80分間のプロセスで勝機を感じろ!」です。

まずは、事例Ⅳの過去記事です。

「事例Ⅳ 対策 注意したこと3箇条 経営分析は単純化」

「令和1年度 事例Ⅳ 経営分析の手順」

「令和1年度 事例Ⅳ 経営分析 解答は差がつかない 思考しない勇気」は下記です。

80分間のプロセス事例Ⅳ編

事例Ⅳも解いていて時間が足りないって思ったことありますよね。

もう少し時間があったらひらめきで解けたのにってこともよくあります。

後悔先にたたずとは正にこの瞬間。

事例Ⅰ~Ⅲと同様に、事例Ⅳも80分間のプロセスはあります。

たぶん一般的に皆やられているのは「経営分析は20分ぐらいで片づけるっている」プロセス。

事例Ⅳもタイムマネジメントかあ~~。

僕はこの事例Ⅳは80分間のタイムマネジメントが1番上手くいっまと自分自身感られた事例でした。

その上で、80分間が終了したあと事例Ⅳだけは「60点は確実に超えたなぁ」という感覚を得ることが出来ました。自画自賛ですいません。

80分間のプロセス 令和1年度版

各問題にどれだけ時間を掛けて解くのか。

僕は時間管理表を手書きで作成して、時間を管理して解きました。

1.準備段階 ホチキスとりと白紙

開始と同時に恒例のホチキスをとります。

事例Ⅳでは1枚目の表紙の裏と2枚目の文字透け防止の白紙の用紙を広々と使用します。

この白紙に計算問題をデカデカト書いて、字が汚い僕でも読み返した時に分かるレベルの大きな字を書いて、絶対にやってはいけない計算ミスを回避します。

問題文の余白にちょちょっと書いて問題を解いていた時は、字が小さくてあとから見た時にどんな計算をしているのか?

どこで間違えてしまったかが分からないことが良くありました。

解答用紙に計算過程を書く問題かのように、この白紙に読める計算過程を書くことが重要です。

2.全体を把握

第1問の経営分析の問題から取り掛かかりますが、

その前に第2問以降の設問文でチェックする部分を先にやってしまいます。

今年の問題はどの問題が簡単でどの問題が難しいのか。

これは事例Ⅰ~Ⅲの設問解釈と同じです。

全体を把握して事例Ⅳも設問を確認・解釈する。

よくひっかけてくる、単位には先に赤字で〇で囲みます。

確実に解かなければいけない、第2問以降の(設問1)のレベル感の確認後、通常だと解けない問題が発生する(設問2)以降のレベル感の確認。

全体把握は 予想10分を想定して8分で実際は終えました。

3.各問題は設問解釈が如く!

僕が、実際にかかった時間を解いた順に見ていきます。

全体把握まで8分、第1問の経営分析で25分、第4問で33分経過、第3問の(設問1)で35分、第2問(設問1)で38分、(設問2)で48分(設問3)で58~60分頃まで。そして第3問に戻り残り時間を使い(設問2)と(設問3)で70分。

残り10分ぐらい余ったのかも。

第2問はセグメントの利益は。

変動費、固定費、これはCVPの問題。やはり、第2問にきましたね。

第2 問(配点25点)

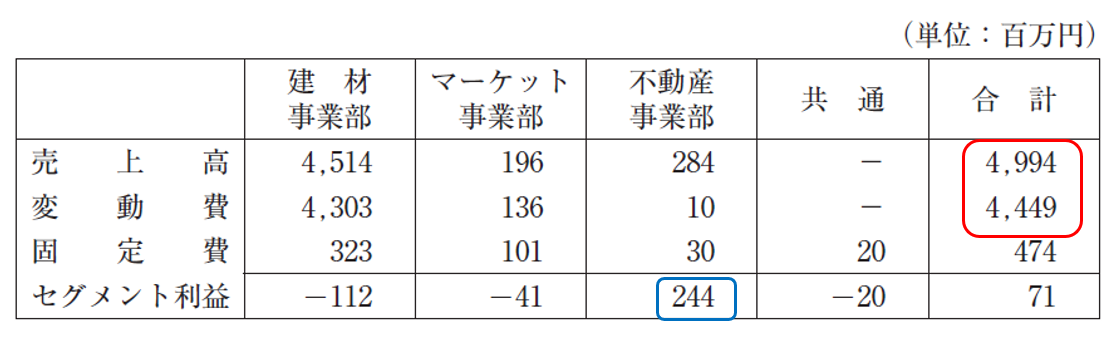

D 社のセグメント情報(当期実績)は以下のとおりである。

注: セグメント利益は経常段階の利益である。売上高にセグメント間の取引は含まれ

ていない。

→不動産事業部のみ黒字。建材事業部とマーケット事業部は赤字です。

4,994 と4,449の数値。

完全におちょっくてますよね。(クスッ)

完全に目がしぼしぼいって数字の読み取りで間違えることを想起する数値。

疲れてました。4,994と4,449が同じ数字に見えてきませんか?

4,949、4,499、4,494、4,449

この数字を疲れた状態で識別して正確に電卓を押して計算することが出来ますか?

これは確実に視覚的にだますつもりで作問したことは明らかです。

4と9の読み違えによって、ここで引っかけて点数をあたえないという出題者側の意図をめちゃくちゃ感じました。

なぞなぞ、とんちくらべ、一休さんの世界観です。

むしろ視力検査です。

事例Ⅳはとんちくらべ

どこで引っかけてくるのか

(設問1 )

事業部および全社(連結ベース)レベルの変動費率を計算せよ。

なお、%表示で小数点第3位を四捨五入すること。

→解答用紙から各事業と全社の4つの変動費率を求める問題だと察する。

単純に変動費率を求める問題であれば難易度は易しい。

とはいえ、どこかでひっかけがないのか慎重に歩みを進めていきたい。

変動費額を誤って書いちゃうと終わりです。

(設問2 )

「当期実績」を前提とした全社的な損益分岐点売上高を⒜欄に計算せよ。なお、(設問1 )の解答を利用して経常利益段階の損益分岐点売上高を計算し、百万円未満を四捨五入すること。

(また)、このような損益分岐点分析の結果を利益計画の資料として使うことには、重大な問題がある。その問題について⒝欄に30 字以内で説明せよ。

→(a)損益分岐売上高を求める問題。よくあるのが損益分岐点比率を求める問題。

損益分岐点売上高であればスタンダードな問題。

この設問2の(a)も取れる問題だと気付く。

(b)記述問題。この事例Ⅳでの記述問題は、ある程度報告性が同じようなことが、書かれていれば加点されると前情報があり、ここが実は取りどころ。

(設問3)

次期に目標としている全社的な経常利益は「250 百万円」である。<不動産事業部>の損益は不変で、<マーケット事業部>の「売上高が10 %増加」し、建材事業部の売上高が不変であることが見込まれている。この場合、<建材事業部>の変動費率が何%であれば、目標利益が達成できるか、⒜欄に答えよ。⒝欄には計算過程を示すこと。なお、(設問1 )の解答を利用し、最終的な解答において%表示で小数点第3 位を四捨五入すること。

→解答と計算過程を書く問題。最悪数値が合わなかったとしても、計算改定で部分点を空い悪獲得してある程度の水準で当てておきたいと予測。

実際はこの問題もいやらしいひっかけがなかったので、間違えてはいけない問題でした。

記述問題は計算過程を単純に書くのではなく、プレゼンテーションとして、

効率よく設問をいれて採点者に伝えることが重要。

このプレゼン力が加点を左右しております。

日本語として数字を使って式を書きつつ、プレゼンしてください。

第3問(配点330点)

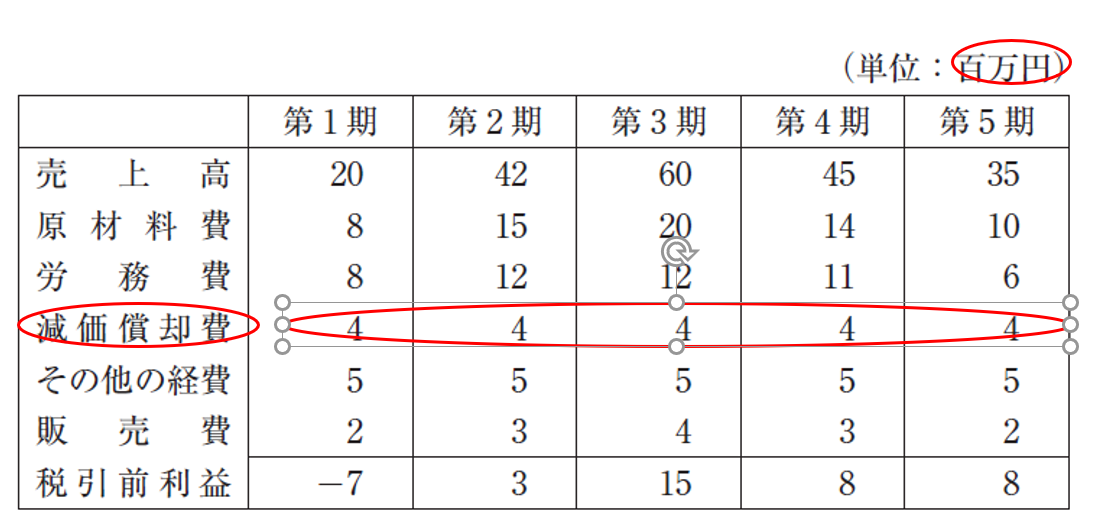

D 社は、マーケット事業部の損益改善に向けて、木材の質感を生かした音響関連の新製品の製造販売を計画中である。当該プロジェクトに関する資料は以下のとおりである。

<資料>

大手音響メーカーから部品供給を受け、新規機械設備を利用して加工した木材にこの部品を取り付けることによって製品を製造する。

・ 新規機械設備の取得原価は20 百万円であり、定額法によって減価償却する(耐用年数5 年、残存価値なし)。

・損益予測は以下のとおりである。

・ キャッシュフロー予測においては、全社的利益(課税所得)は十分にあるものとする。(また)、運転資本は僅少であるため無視する。(なお)、利益(課税所得)に対する税率は30 % とする。

→税率30%

40%とか50%に間違えた場合は終わりです。

(設問1 )

各期のキャッシュフローを計算せよ。

→これは過去問を繰り返し解いたような類似問題。

公式に当てはめて解答すればなんとかなる。

でもどこかにひっかけが来ることを予期する。

(設問2 )

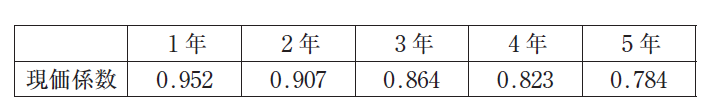

当該プロジェクトについて、⒜回収期間と⒝正味現在価値を計算せよ。なお、資本コストは5 %であり、利子率5 %のときの現価係数は以下のとおりである。解答は小数点第3 位を四捨五入すること。

→この問題も毎年よく出題されてきた定番の問題。

⒜回収期間は安全性

⒝正味現在価値は収益性

と平成29年度試験のような言い回して何を計算すればよいのか引っかけることも無しく、素直に答えます。

(設問3 )

<資料>記載の機械設備に替えて、高性能な機械設備の導入により原材料費および労務費が削減されることによって新製品の収益性を向上させることができる。<高性能な機械設備の取得原価>は30 百万円であり、定額法によって減価償却する(耐用

年数5 年、残存価値なし)。このとき、これによって原材料費と労務費の合計が何%削減される場合に、高性能の機械設備の導入が<資料>記載の機械設備より有利になるか、⒜欄に答えよ。⒝欄には計算過程を示すこと。なお、資本コストは5 %であり、利子率5 %のときの現価係数は(設問2 )記載のとおりである。解答は、%表示で小数点第3 位を四捨五入すること。

→事例Ⅳは、RPGのゲーマーが有利。強い敵と遭遇したら退却。

この問題は今の自分のレベルにそぐわない。

この試験をクリアーするために戦う必要がない強い敵でした。

このような問題は。ひらめきでの解答でたまには正答に近づく可能性もありますが、

ここは敢えて撤退する問題です。

時間が最後に余れば部分点狙いできれば積み上げの部分点狙いになります。

第4 問(配点20 点)

(設問1 )

D 社は<建材事業部>の配送業務を分離し連結子会社としている。その⒜メリット

と⒝デメリットを、それぞれ30 字以内で説明せよ。

→ここは皆さんお得意の記述式問題で、取りどころです。

単純に全体の経営状況を鑑みてからの評価となります。

(設問2 )

建材事業部では、EDI の導入を検討している。どのような財務的効果が期待できるか。60 字以内で説明せよ。

→与件文から具体的な施策を整理して記載する必要がある。

そして、残り5分。

最後の見直しを基本的な論点にかぎり行います。

再度計算をしてみて計算ミスが無いかに特化して繰り返えす。

終了1分前にはすべての工程を終えて、一呼吸。

無駄な部分を割愛し、強敵との戦闘を回避することで、時間管理が可能となりました。

以上、ざっと設問をみていきました。

次は第2問目以降の解答と解説ですね。

問題に対応した書籍紹介

令和1年度(2019年度)事例Ⅳの解答解説が掲載されている書籍です。

過去問

診断協会のホームページからダウンロード

AASのホームページからダウンロード

試験問題だけではなく、解答用紙と出題の趣旨までまとまってます。

2次試験過去問ダウンロード│AAS中小企業診断士 2次試験対策専門校

ふぞろいな合格答案13

令和1年度試験(2019年度試験)の答案分析と再現答案 ¥2,430

まとめシート 令和元年度編:2次試験 ¥550

30日でマスターできる 中小企業診断士第2次試験 解き方の手順 ¥2,970

解き方に特化した書籍です。後半に令和1年度試験の与件文を分析したページがありますので、2020年度合格版としてご紹介させていただきました。

TBC受験研究会 2020年度版 速習2次テキスト ¥4,180

巻末の「抽象化ブロックシート」は暗記ツールです。

TAC

2020年度版 第2次試験過去問題集¥3,300

定番の過去5年間の過去問の解答解説。

令和1年(2019年)~平成27年(2015年)までの過去5年分。

まず初めに購入する、大手予備校の解答解説。

事例問題攻略マスター(第2版)¥3,080

再現答案やプロセスではお薦めです。

各事例の解き方と令和1年(2019年)~平成27年(2015年)までの過去5年分の過去問の解説付き。A5版と小さく持ち運びに便利。

毎年新刊が出ている書籍

直近の令和元年度および平成30年度の解答プロセスです。

ふぞろいだけじゃ物足りない方用。

LEC

令和元年度 第2次試験 模範解答解説 ¥1,000

本日のまとめ

- 解答用紙に計算過程を書く問題かのように、この白紙に読める計算過程を書く。

-

全体を把握して事例Ⅳも設問を確認・解釈する。

-

計算課程の記述式の問題は、日本語として数字を使って式を書きつつ、プレゼン力。

- 事例Ⅳは、RPGのゲーマーが有利。強い敵と遭遇したら退却。

-

皆さん得意の記述式問題は取りどころ。

-

見直しは再度計算をしてみて計算ミスが無いかに特化して繰り返し行う。

-

終了1分前にはすべての工程を終えて一呼吸。

2次筆記試験まであと49日。

土日での学習は特に目標をもち、平日よりオーバーワークでのぞみたい。

※合格祈願で、ポチってください。