おはようございます。

中小企業診断士のシンです。

みなさんいつもブログを読んでくれてありがとうございます。

本日は「令和1年度 事例Ⅳ 計算ミスは命取り 綱渡りで突破」です。

まずは、令和1年度事例Ⅳの過去記事です。

「令和1年度 事例Ⅳ 経営分析の手順」

「令和1年度 事例Ⅳ 経営分析 解答は差がつかない 思考しない勇気」

「令和1年 事例Ⅳ 設問分析が如く! 80分間のプロセスで勝機を感じろ!」

「令和1年度 事例Ⅳ 計算問題はノーミスで、今年の試験は倍返しだ!」

は下記です。

ふぞろい採点により事例Ⅳの試験本番の出来を分析

採点基準や模範解答が公開されていない2次試験において、結局気になるのはその解答。

事例Ⅳの第2問以降を見ていきます。

引き続き勉強仲間から提供して頂いた再現答案を元に採点をして対策記事を書いていきます。

改めて情報提供頂きまして、誠にありがとうございました。

今回と次回で全て分析を終えます。

今回も引き続き自主勉強会に参加した約17名メンバーの中で、僕も含めた8人の答案をいっきにみていきます。

その内1名の多年度受験の方は「再現答案」を書かれていらっしゃらないので、評価のみを掲載させていただきます。

本番で解いた順番は第1問→第4問→第3問(設問1)→第2問→

第3問(設問2・3)の順番。

今回は 第4問と第2問の解答をみていきます。

要素の数や解く順番で差がついていた、第4問

ふぞろいを使った採点で比較していきます。

※設問、【出題の趣旨】、「計算過程」、

(再現答案)と(ふぞろい採点)、コメント

第4問(配点20点)

(設問1 )

D 社は<建材事業部>の配送業務を分離し連結子会社としている。その⒜メリット

と⒝デメリットを、それぞれ30 字以内で説明せよ。

【出題の趣旨】

(設問 1)

子会社化された配送業務について助言するために必要となる 、子会社化のメリット とデメリットに関する理解を確認する問題である。

Hさん:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計8点

(a)採算性意識②・専門性・効率性が高まる。迅速な意思決定③が可能。5点

(b)セクショナリズム③によりシナジーの発揮が妨げられる。3点

Nさん:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計6点

(a)建材事業部単体の経営状態を把握でき③、単体の採算管理ができる。3点

(b)グループ全体に連結されることにより弱みが隠され自立した経営管理が損なわれる③。3点

Zさん:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計4点

(a)経営資源を集中①し環境変化に柔軟に対応可能。1点

(b)間接コストがかかり全社的にコスト増③。3点

shinblog:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計2点

(a)建材事業部の事業状況が赤字でも影響を受けずに他事業行えること。

(b)連結会計であり、全社的に評価した場合収益性が悪化する②こと。

続いて残り3人に参ります。

Tさん:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計7点

(a)独立した組織運営により、迅速な意思決定ができる③。3点

(b)経営資源が分散し、非効率な体制①となりコストが増加③する。4点

Nさん:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計3点

(a)配達事業を分離する事で、本体は強みの維持強化に専念できる①事。1点

(b)A社方針や内部統制①が十分に浸透しない①可能性がある。2点

N’さん:第4問(設問1)再現答案

ふぞろい採点:合計3点(a)2点(b)1点

続いて2つめに行きます。

(設問2 )

建材事業部では、EDI の導入を検討している。どのような財務的効果が期待できるか。60 字以内で説明せよ。

【出題の趣旨】

(設問 2)

EDI(電子データ交換)の導入を検討するに当たって、その財務的な効果について助言する能力を問う問題である。

→与件文の第3段落から要素を抜き取る。

問題点の改善

建材配送の小口化による配送コストの増大

非効率な建材調達・在庫保有が恒常的な収益性の低下

→裏返しで書く

配送コストの削減、効率的な建材調達・在庫保有、収益性の改善

課題

タイムリーな建材配送

受発注のみならず在庫情報についてもEDIを導入することによって情報を共有する

Hさん:第4問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:10点

建材調達の効率化①・在庫適正化①により、原価・販管費の削減②、各利益が増加③する。棚卸資産が減少し、効率性が改善①される。

Nさん:第4問(設問2)再現答案

ふぞろい採点6点

在庫管理が精緻化され保有在庫が圧縮できる②ことにより運転資金借入が減少②すると共に、手元現金の増加が期待②できる。

→踏み込で独自性のある、刺さる解答。

Zさん:第4問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:10点

在庫情報②や受発注の共有化①に取引先との連携強化でタイムリ ーな建材配送②を実現し、コスト削減③にて収益増加②。

shinblog:第4問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:10点

受発注①や在庫情報①をタイムリーに情報共有②することで、配送コストの削減③や建材調達・在庫保有が効率化②して、収益性が向上②する。

続いて残り3人に参ります。

Tさん:第4問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:10点

受発注①と在庫情報を共有②、把握する事で建材の調達コストや在庫コストを抑え③、配送もあわせて効率化する事②で収益性を改善②する。

Nさん:第4問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:2点合計

適正な在庫量を保持②する事で、棚卸資産の圧縮ができる。

→もしかすると最後に解いてる?解答が少なく、加点が少ないです。

N’さん:第4問(設問2)ふぞろい採点:5点

→解答のボリュームが少なく加点されておりません。

第4問の得点集計

合格者

Hさん:18点、Nさん:12点、Zさん:14点、shinblog:12点

続いて不合格者、今年の受験生。

Tさん:17点、Nさん:5点、N'さん:8点

この問題は最低10~12点は取りたかった問題でした。

ポイント1:ここで差がついてます。

記述式問題は多面的に複数要素を入れて点数を取りに行く。

少ない字数で多くの要素を入れられるかどうかの訓練をしておいた方が良い。

解く順番は最後ではなく経営分析の後のまだ時間に余裕がある段階で、

時間をかけずに解答する。

全てはミスをしたかどうかの違いだった、第2問

第2 問(配点25点)

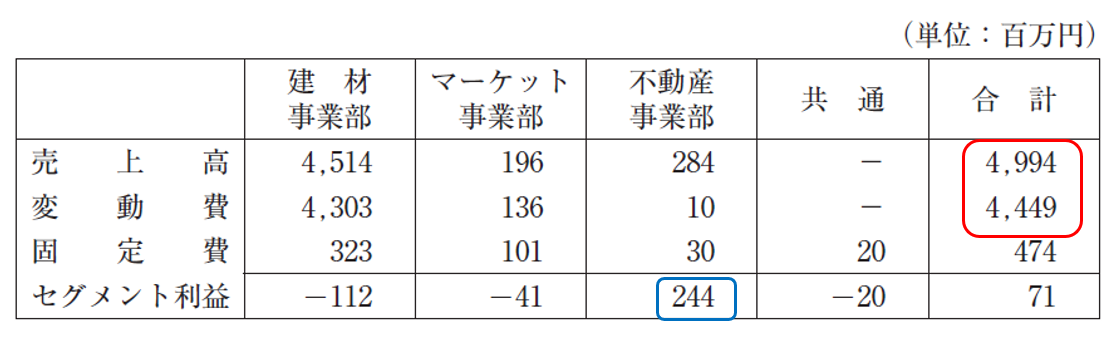

D 社のセグメント情報(当期実績)は以下のとおりである。

注: セグメント利益は経常段階の利益である。売上高にセグメント間の取引は含まれ

ていない。

(設問1 )

事業部および全社(連結ベース)レベルの変動費率を計算せよ。

なお、%表示で小数点第3位を四捨五入すること。

【出題の趣旨】

(設問 1)

短期利益計画を検討するに当たって、基礎資料となる変動費率を事業部レベル及び全社レベルで算定する能力を問う問題である。

「計算過程」

今回は割愛。前回の記事を参照ください。

(再現答案)8点 ※全員正解

建材 95.33%② マーケット 69.39%② 不動産 3.52%② 全社 89.09%②

→(設問1)は1問でも落としたら終わりです。

(設問2 )

「当期実績」を前提とした全社的な損益分岐点売上高を⒜欄に計算せよ。なお、(設問1 )の解答を利用して経常利益段階の損益分岐点売上高を計算し、百万円未満を四捨五入すること。

(また)、このような損益分岐点分析の結果を利益計画の資料として使うことには、重大な問題がある。その問題について⒝欄に30 字以内で説明せよ。

【出題の趣旨】

(設問 2)

短期利益計画の策定に当たって必要となる損益分岐点売上高を算出する能力を問うとと

もに、その限界について理解していることを確認する問題である。

「計算過程」

公式に当てはめて計算。

損益分岐点売上高=固定費/1-α(変動比率)

474/1-α

α:4,449/4,994 →

1-α:545/4,994

474×4,994/545=4,343.4

≒4,343百万円

正答は、(設問1)の全社の変動比率89.09%を使って算出した数値だった。

474/1-0.8909=474/0.1091=4,344.6≒4,335百万円

(a)同じ解答を算出した人も多く加点はされる。

(b)注の経常段階を経常利益のことと勘違い。これはまずい。

セグメントごとの 費用構造については言及できず。

Hさん:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計6点

(a)4,343万円②

(b)各事業部で大きく異なる費用構造②を考慮した計画にできない②。

Nさん:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計8点

(a)4,345万円④

(b)各事業部の費用構造が大きく異なり②安全面が反映されない②から。

Zさん:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計2点

(a)4,514万円

(b)営業外損益が考慮されるため純粋な事業評価ができない②。

shinblog:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計4点

(a)4,343万円②

(b)経常段階の計画で営業外収支が含まれ純粋な営業の評価でない②こと。

続いて残り3人に参ります。

Tさん:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計4点

(a)4,343万円②

(b)事業部によりセグメント利益や、変動費、固定費②の負担が異なる。

Nさん:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計0~4点

(a)1-αをαとして計算

(b)解答不明

N’さん:第2問(設問2)再現答案

ふぞろい採点:合計4点(a)計算ミス(b)4点

そして、設問3

(設問3)

次期に目標としている全社的な経常利益は「250 百万円」である。<不動産事業部>の損益は不変で、<マーケット事業部>の「売上高が10 %増加」し、建材事業部の売上高が不変であることが見込まれている。この場合、<建材事業部>の変動費率が何%であれば、目標利益が達成できるか、⒜欄に答えよ。⒝欄には計算過程を示すこと。なお、(設問1 )の解答を利用し、最終的な解答において%表示で小数点第3 位を四捨五入すること。

【出題の趣旨】

(設問 3)

事業部ごとに異なっている原価構造を理解することによって、実態に即した目標を設定

する能力を問う問題である。

Hさん:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計9点

(a)91.49%④

(b)

建材事業部変動比率をX%とすると

(4,514×(1-X÷100)-323)+(196×1.1-136×1.1-101)+244=250

1-X÷100=364÷4,514 X=91.94%⑤

Nさん:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計9点

(a)91.49%④

(b)

マーケット事業部のセグメント利益=

(196-136)x1.1-101=-35

建材事業部のセグメント利益=50+35-244+20=61

建材事業部の変動費=4514-323-61=4130

建材事業部の変動費率=4130/4514=91.49%⑤

Zさん:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計0~3点

(a)98.65%

(b)計算過程不明

shinblog:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計9点

(a)91.49%④

(b)

①売上:4,514+196×1.1+284=5,013.6

②変動費:建材事業部の変動費をXとする X+136×1.1+10=159.6X

③固定費:323+101+30=474

①-②-③=目標経常利益250 5,013.6-(159.6+X)-474=250 X=4,130

建材事業部の変動費率:4,130÷4,514×100=91.493・・・≒91.49%⑤

続いて残り3人に参ります。

Tさん:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計0点

(a)93.49%

(b)

目標経常利益△29 (単位:百万円)

売上高 4,514 固定費323

4,514-(323-29)=4,220

4,220÷4,514=0.93486・・・=0.9349

≒93.49%

Nさん:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計2点

(a)91.93%

(b)②

N’さん:第3問(設問3)再現答案

ふぞろい採点:合計0点(a)0点(b)0点

ポイント2:ここで差がついてます。

本番では普通だとあり得ないことが起こります。

いつも通りのことが出来ない。

いつも通りのことを焦らず丁寧にやる。ミスをしない。

解答のメモや計算過程を丁寧に説明する訓練が有効です。

ごちゃごちゃ計算していると本番でミスります。

第2問の得点集計

合格者

Hさん:23点、Nさん:25点、Zさん:10~13点、shinblog:21点

続いて不合格者、今年の受験生。

Tさん:12点、Nさん:10~14点、N'さん:12点

10点近くの差がついてます。

第2問の影響が合否を分ける問題となってます。

次回は第3問と全体総評です。

つり橋を渡るがごとく慎重にかつ大胆に

まちがえたら負・け・だ

問題に対応した書籍紹介

令和1年度(2019年度)事例Ⅳの解答解説が掲載されている書籍です。

過去問

診断協会のホームページからダウンロード

AASのホームページからダウンロード

試験問題だけではなく、解答用紙と出題の趣旨までまとまってます。

2次試験過去問ダウンロード│AAS中小企業診断士 2次試験対策専門校

ふぞろいな合格答案13

令和1年度試験(2019年度試験)の答案分析と再現答案 ¥2,430

まとめシート 令和元年度編:2次試験 ¥550

30日でマスターできる 中小企業診断士第2次試験 解き方の手順 ¥2,970

解き方に特化した書籍です。後半に令和1年度試験の与件文を分析したページがありますので、2020年度合格版としてご紹介させていただきました。

TBC受験研究会 2020年度版 速習2次テキスト ¥4,180

巻末の「抽象化ブロックシート」は暗記ツールです。

TAC

2020年度版 第2次試験過去問題集¥3,300

定番の過去5年間の過去問の解答解説。

令和1年(2019年)~平成27年(2015年)までの過去5年分。

まず初めに購入する、大手予備校の解答解説。

事例問題攻略マスター(第2版)¥3,080

再現答案やプロセスではお薦めです。

各事例の解き方と令和1年(2019年)~平成27年(2015年)までの過去5年分の過去問の解説付き。A5版と小さく持ち運びに便利。

毎年新刊が出ている書籍

直近の令和元年度および平成30年度の解答プロセスです。

ふぞろいだけじゃ物足りない方用。

LEC

令和元年度 第2次試験 模範解答解説 ¥1,000

本日のまとめ

-

差がついた第4問。記述式問題は多面的に複数要素を入れて点数を取りに行く。

-

少ない字数で多くの要素を入れられるかどうかの訓練をしておいた方が良い。

-

解く順番は最後ではなく経営分析の後のまだ時間に余裕がある段階で、時間をかけずに解答する。

-

引っかけどころはどこなのか、何か仕掛けがないのか、

細心の注意を払い、慎重かつ丁寧に1問づつ解いてミスをしない第2問。

-

本番では普通だとあり得ないことが起こる。

いつも通りのことを焦らず丁寧にやる。ミスをしない。

解答のメモや計算過程を丁寧に説明する訓練が有効。

ごちゃごちゃ計算していると本番でミスをする。第3問の教訓。

-

つり橋を渡るがごとく慎重にかつ大胆に。

2次筆記試験まであと46日。

まだまだ暑い日が続きます。疲れた時は時には早く寝て、朝勉・朝活です。

※合格祈願で、ポチってください。